Articolo di Laura Coci su Mary Shelley e Frankestein ( fonte Vitaminevaganti)

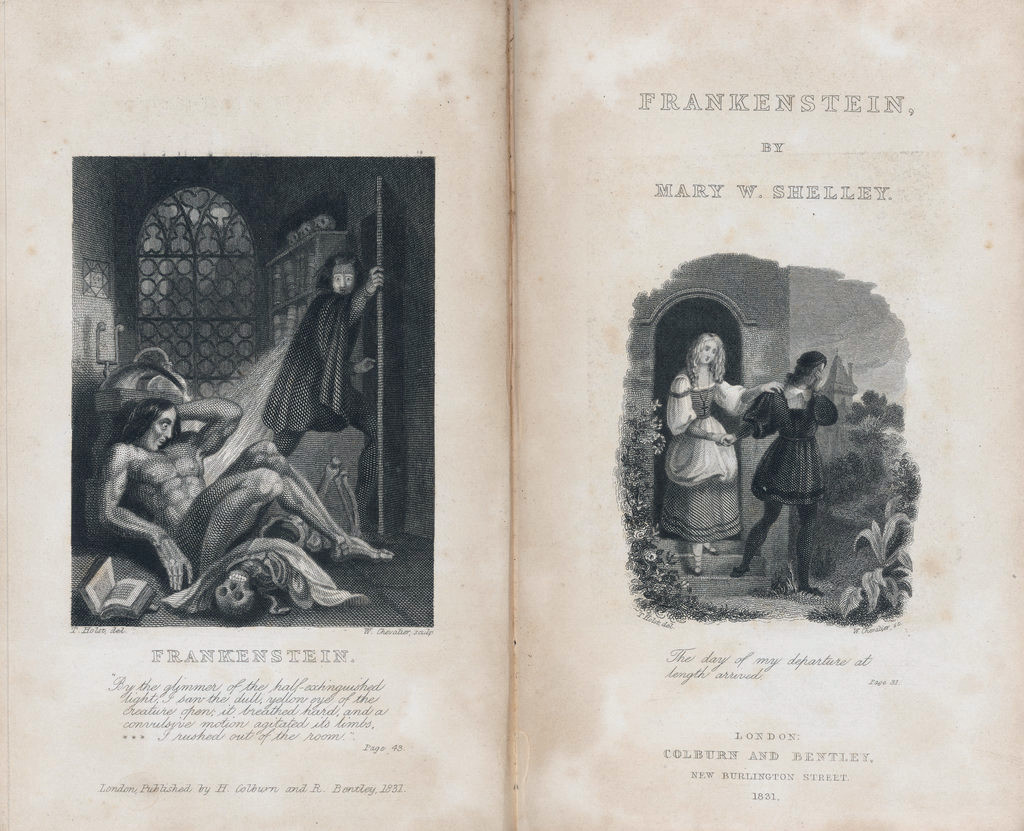

«Fu in una tetra notte novembrina che potei vedere il compimento delle mie fatiche. Oppresso da un’ansia che sfiorava il tormento, mi detti a radunare intorno a me gli strumenti della vita, in modo da poter infondere la scintilla dell’essere nella cosa inanimata che mi giaceva ai piedi. Era già l’una del mattino. La pioggia tamburellava assillante contro le impannate, e la mia candela s’era ormai ridotta a un moccolo quando, al fioco lucore di quella fiammella prossima a estinguersi, vidi la creatura schiudere gli occhi, smorti e giallognoli; poi inspirò faticosamente, e uno spasmo convulso le percorse le membra».

Frankenstein di Mary Shelley costituisce l’atto di nascita della Science Fiction, ma non solo: è anche un romanzo psicologico, oltre che familiare e sociale (Nadia Fusini), proto-femminista (tra le altre, Eleonora Federici e Nicoletta Vallorani), filosofico e prometeico (Giulio Giorello). È una narrazione che attraversa con originalità i generi, con il gusto della contaminazione, dando vita a un archetipo letterario e inventando, quasi suo malgrado, un nuovo genere: la fantascienza. Eppure, Frankenstein avrebbe dovuto essere una ‘ghost story’: «Trascorsi l’estate del 1816 nei dintorni di Ginevra. – dalla Prefazione alla “diciottana”, l’edizione priva del nome dell’autrice stampata a Londra da Lackington & Co. nel 1818 – La stagione era fredda e piovorna, sicché alla sera ci si stipava intorno alla vampa dei ceppi accesi, distraendoci alla bisogna leggendo qualche storia di fantasmi tedesca capitataci sottomano. Quelle novelle finirono per eccitare in noi un giocoso desiderio di emulazione. Stabilimmo così di comune accordo, assieme ad altri due amici (dalla penna d’uno dei due potrebbe sortire un racconto degno di riscuotere presso il pubblico dei lettori assai più favore di qualsiasi cosa io possa mai sperare di produrre) che ciascuno di noi avrebbe scritto secondo il proprio capriccio una storia imperniata su un soggetto soprannaturale. Il cielo, però, si rasserenò all’improvviso, e i miei due amici si accomiatarono da me per compiere una escursione sulle Alpi, perdendo così, al cospetto del magnifico panorama offerto da queste montagne, ogni ricordo dei loro spettrali miraggi. La narrazione che segue è l’unica fra le tre che sia mai stata portata a termine».

Il «noi» del testo si riferisce a Mary Wollstonecraft Godwin e al suo compagno di vita, il poeta romantico Percy Bysshe Shelley; i «due amici» sono George Gordon Byron, pure straordinario scrittore romantico, e John William Polidori, medico personale di questo, secondo il quale la competizione letteraria – presto disattesa dagli uomini del piccolo sodalizio – sarebbe iniziata la sera del 18 giugno di quell’anno, nello scenario di Villa Diodati, sul lago di Ginevra.

Mary non ha ancora diciannove anni: è nata in un sobborgo di Londra il 30 agosto 1797, da Mary Wollstonecraft, autrice di A Vindication of the Rights of Woman (1792), testo fondativo del femminismo liberale, e da William Godwin, filosofo di formazione illuminista e precursore dell’anarchismo. La madre muore undici giorni dopo il parto, di setticemia, il padre si risposa quattro anni più tardi; Mary bambina cresce in una famiglia ricostituita, con fratelli e sorelle nati dalle relazioni amorose dei genitori (e dalla seconda moglie di William Godwin), fino alla fuga, giovanissima e contro la volontà paterna, con Shelley, seguita da un inquieto vagabondare in Francia, Svizzera, Germania, Olanda e, successivamente, in Italia.

Il 22 febbraio 1815 Mary partorisce prematuramente una bimba, che muore senza nome tredici giorni dopo la nascita. «Ho sognato che la mia piccola bambina tornasse a vivere, – scrive nel suo Diario il 19 marzo – che ella fosse semplicemente diventata fredda e che noi l’avessimo frizionata con il fuoco e che quindi vivesse». Questo sogno, che rovescia il vissuto di Mary Shelley, già figlia privata della madre e ora madre privata della figlia, prelude alla visione che un anno più tardi dà letteralmente vita a Frankenstein, o meglio alla sua «Creatura», come l’autrice stessa racconta nella celebre Introduzione all’edizione del 1831: «Senza più dipendere da me, la mia immaginazione mi possedeva e mi guidava, spiegandomi dinanzi una successione d’immagini che si presentavano alla mia mente con una vivezza che superava di gran lunga i limiti consueti della fantasticheria. E così vedevo – a occhi chiusi, ma in una sorta di lucida proiezione interiore, – vedevo il pallido studioso di arti sacrileghe in ginocchio accanto alla cosa che aveva raffazzonato. Vedevo una spaventosa apparizione in forma umana, prima distesa a terra e poi, sotto l’impulso generato da un formidabile macchinario, mostrare i segni di vita fino a contrarre le membra in movimenti incerti, animata solo a metà».

Nell’Introduzione, la scrittrice risponde anche alla domanda che tanto spesso (la maternità del romanzo era nota dalla seconda edizione, datata 1823) le era stata rivolta: «Come mai una donna appena giovinetta […] poteva essere giunta a concepire e sviluppare un’invenzione narrativa così orrorosa?». La «giovinetta» dimostra una tenacia capace di «sbaragliare i suoi compagni di viaggio e mettere al mondo un archetipo destinato a farsi modello di altre creature fortunate» (Nicoletta Vallorani) e nell’attraversare la vita incontra più volte, troppe volte, morte e dolore: scompaiono per sempre, in una sequenza impressionante, la madre mai conosciuta e la figlia neonata; la sorella acquisita Fanny e la giovane Harriet, già moglie di Shelley (entrambe suicide nell’autunno 1818); la terzogenita Clara Everina (di appena cinque mesi, per dissenteria, nel 1818) e il secondogenito William (di tre anni, per malaria, nel 1819); e ancora le piccole Elena Adelaide, figlia adottiva, e Allegra, figlia della sorella acquisita Claire e di Byron; Mary patisce poi un aborto spontaneo, che la porta in fin di vita per dissanguamento (nel giugno 1822) e il dramma della scomparsa del marito Percy Bysshe (naufragato al largo di Viareggio l’8 luglio dello stesso anno), preceduta da quella di Polidori (suicida nell’agosto 1821) e seguita da quella di Byron (consumato dalle febbri nel gennaio 1824, in Grecia). Il solo quartogenito, Percy Florence, sarà vivo alla data della sua morte, il 1° febbraio 1851.

«L’ultimo uomo, – scrive Mary nel proprio Diario, nel maggio 1824, prefigurando il romanzo che darà alle stampe con questo titolo due anni più tardi – sì, saprò certo descrivere i sentimenti di quell’essere solitario, io che mi sento l’ultima superstite di una razza amata, i miei compagni estinti prima di me».

La solitudine è la cifra in cui vive di Mary, che a ventisei anni percepisce sé stessa come «un relitto», salvata dal naufragio che ha sommerso gli affetti più cari, che continuano a persistere come fantasmi della memoria e dell’immaginazione. La solitudine è la dimensione in cui opera Victor Frankenstein, giovane appassionato di filosofia naturale prima, studioso di chimica moderna poi: gli adepti della nuova scienza dispongono infatti «di poteri nuovi, e quasi illimitati: sono in grado di padroneggiare i fulmini del cielo, – di emulare il terremoto, – di farsi addirittura beffe del mondo invisibile, con tutte le sue ombre». E la solitudine è la condizione esistenziale alla quale è condannata la Creatura cui lo scienziato dà nuova vita, pur ricorrendo alla morte, ovvero alla frequentazione delle sale anatomiche e all’esumazione dei cadaveri (per altro appena accennate): non un essere restituito alla luce dalle tenebre attraverso la magia, ma un corpo, per quanto abnorme, ricostruito grazie ad apparecchi elettrici e vasche galvaniche, a studi meticolosi e pazienti sulla circolazione del sangue e la composizione dei tessuti; un corpo al quale «il nuovo Prometeo» (The modern Prometheus è infatti il sottotitolo del romanzo) è in grado di infondere la «scintilla dell’essere», capace di trasformare la materia inerte in vita pulsante e pensante.

La nascita, tuttavia, non è un dono, ma una maledizione: quando la Creatura, «di statura gigantesca» ed eccezionalmente robusta, fissa i suoi occhi «smorti e giallognoli» in quelli del suo creatore, questo è colto da un insopprimibile disgusto: il figlio generato attraverso un processo di fabbricazione anatomica e animato grazie al passaggio del fluido elettrico è ripudiato dal padre (ovvero dal dio che lo ha creato) ancor prima di averne contezza, senza nome, in odio perfino a sé stesso. Frankenstein, in un delirio di onnipotenza che porta lui, uomo di scienza, a generare senza intervento di donna, non solo nega al proprio nato la madre per natura necessaria a ogni essere umano, ma anche si nega a lui in quanto padre: occorrono diversi mesi, successivi alla «catastrofe» della notte di novembre, perché la Creatura sia in grado di ricomporre la vicenda della propria origine e di porsi sulle tracce del creatore, verso Ginevra. Il «mostro sciagurato» (così lo definisce il personaggio Frankenstein, non l’autrice Shelley) è condannato alla solitudine dalla propria ripugnante bruttezza: il suo tentativo di sopperire all’assenza di una famiglia biologica, guadagnandosi l’amicizia umana attraverso azioni oneste e generose, è destinato al fallimento; la sua richiesta di una compagna che possa condividere con lui l’esistenza, dopo l’iniziale, incerto assenso da parte di Victor, brutalmente disattesa. «Il suo è un procedere nel dolore […] – e quest’ultimo non può che aumentare con la crescita della conoscenza» (Giulio Giorello): la consapevolezza è acquisita grazie all’apprendimento del linguaggio, alla lettura del Paradiso perduto, di un tomo delle Vite parallele di Plutarco e dei Dolori del giovane Werther, alle domande esistenziali («Chi ero? Che cos’ero? Da dove venivo? Quale la mia meta?») che la Creatura si pone, giungendo a sentirsi «un abominio, indifeso e abbandonato» e operando in modo efferato e crudele per condannare alla medesima, angosciosa solitudine il proprio artefice.

Implacabile come un angelo (o un demone) vendicatore, la Creatura insegue Frankenstein nel mondo civile, ovvero nei luoghi abitati dagli umani, trovando rifugio nella natura selvaggia, tra boschi e crepacci, attraversando lande e brughiere, patendo la fame e il freddo. Il primo incontro avviene alle pendici della vetta del Monte Bianco, sul «Mare di Ghiaccio» (le Mer de Glace), ove Victor si è recato in escursione solitaria. «Persino tu, creatore mio – così la Creatura senza nome – spregi e detesti me, tua creatura, cui sei legato da vincoli che solo l’annientamento di uno di noi due potrebbe sciogliere! Ti prefiggi di uccidermi. E come osi trastullarti così con la vita? Adempi il tuo obbligo verso di me, e io adempierò il mio verso di te e verso il resto degli uomini. […] Ricordati che io sono la creatura che tu hai fatto; – dovevo essere il tuo Adamo, ma sono piuttosto l’angelo caduto, che tu hai scacciato dalla gioia pur senza potermi imputare alcuna colpa. Ovunque io scorgo letizia da cui io solo sono escluso irrimediabilmente. Io ero benevolo e buono; la disgrazia mi ha reso un diavolo».

In questo memorabile discorso, la Creatura – non umana, ma forse più umana dell’umano – affronta i temi, modernissimi, dell’indissolubilità del rapporto tra creatore e creatura, che porta a un solo destino di vita o di morte; della sfrontatezza prometeica dello scienziato che, in nome del progresso, supera i confini del lecito; della diversità e del rifiuto che portano alla volontà di distruzione e al male. La maledizione rivolta dalla sventurata Creatura a Frankenstein richiama le parole di Adamo a Dio nel Paradiso perduto di Milton (1667) e quelle dell’Islandese alla Natura nell’Operetta morale leopardiana (1827): entrambi rimproverano i propri interlocutori e artefici di essere “venuti al mondo” senza chiederlo, per vivere una vita di dolore. O una vita troppo breve: questa la colpa che legittima il replicante Roy Batty a uccidere il proprio padre simbolico, l’ingegnere genetico che lo ha progettato e fabbricato, nel film Blade Runner di Ridley Scott (1982), tratto da Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip Dick (1968), straordinario romanzo cult della fantascienza moderna.

L’incontro decisivo, temuto e atteso, avviene infine sulla banchisa dell’Artico, quel Polo Nord che gli esploratori di fine Settecento e primo Ottocento tentavano di raggiungere, a costo della vita, sfidando un altro, pericolosissimo, «mare di ghiaccio» di terrificante bellezza. Qui si compie il destino di Victor Frankenstein e della Creatura, che dopo aver conosciuto suo malgrado la luce, va «a perdersi in lontananza, inghiottita dalle tenebre».

Pur essendo la capostipite della fantascienza e distaccandosi dalla letteratura fantastica e dal romanzo gotico a lei contemporanei, Mary Shelley attua una critica lucidissima della scienza del suo tempo, che ha perduto la necessaria relazione con l’etica; una critica da più voci definita “femminista”, e a ragione: nel romanzo «la creazione maschile viene vista come una manipolazione della natura, considerata come un elemento passivo da plasmare attraverso la tecnologia e la scienza» (Eleonora Federici). Non è un caso che la Creatura trovi rifugio nella natura selvaggia, lontano dalle dimore umane: anche per questo, essa è fin troppo evidente proiezione di Mary, donna che sfida le convenzioni sociali sia nella dimensione privata, sia in quella pubblica, scegliendo di non condannarsi all’invisibilità ma di diventare scrittrice, al pari degli uomini, meglio degli uomini. Seguendo la via da lei aperta, tra Otto e Novecento autrici di lingua inglese disegneranno società alternative al femminile, ove alle donne siano concessi pari diritti rispetto agli uomini; e negli anni Settanta del secolo scorso altre visionarie prospetteranno mondi nei quali la scienza sappia armonizzarsi con la natura e con l’umanità, rispettandole. Perché questo insegna la fantascienza: a non rassegnarsi all’ordine delle cose, a individuare le smagliature che viziano la società umana, a continuare a camminare, un passo dopo l’altro, verso un mondo migliore possibile. Altro segnale del proto-femminismo latente nel romanzo è la decisione di Frankenstein di abortire la creatura femmina che ha iniziato ad assemblare, perché «fra i primi risultati di quelle tenerezze di cui il demone pareva assetato vi sarebbe stata una prole, e sulla terra si sarebbe così diffusa una stirpe diabolica». Qui Mary Shelley dà voce a un’antica paura maschile: la capacità di procreazione femminile genera infatti timore e invidia, perché non controllabile; tema, come quello della maternità, che risulterà fondante nella successiva fantascienza delle donne. In un impianto narrativo mutuato dalla tradizione – di romanzo epistolare giocato su tre differenti voci maschili (l’esploratore in viaggio via mare per l’Artico Robert Walton, Victor Frankenstein, la Creatura), ove i personaggi femminili appaiono nei ruoli stereotipati di familiari consolatrici o vittime predestinate – la vera, grande novità è rappresentata proprio dal protagonista: che non è lo scienziato Frankenstein, ma la Creatura cui questi dà vita e che nell’immaginario collettivo finisce per usurpargli il nome. Una Creatura su cui Mary sospende il giudizio, portando nella lettura a comprenderne le ragioni e al contempo a condannarne i misfatti. Scrive Nicoletta Vallorani: «Non ci sono eroi nel romanzo di Mary Shelley. O quanto meno, l’eroe è insolito e sbagliato, perché non si colloca nell’area del bene, ma sta in una liminalità sospetta, perché è vivo, ma non lo è, è umano ma non troppo, è stato istruito, ma da sé stesso e in modo autoreferenziale, ha una famiglia, ma non ce l’ha».

(Milano, Teatro Elfo Puccini, 24 ottobre – 5 novembre 2017). La foto è di Luca del Pia.

(https://www.elfo.org/media/photogalleries/frankenstein_ilraccontodelmostro/20172018/elfopuccini.html)

Articolo di Laura Coci